Recommend CD 1

「なんぼ」のメンバーが紹介するレコメン(お薦め)CD 音楽なんて所詮個人の嗜好のものだから、他人が推薦しようがけなそうが好きなものは好きだし嫌いなモンは嫌いだし、という話になるので、そもそも推薦なんてあんまり意味がないかもしれないのだが、例えば「ジャズを聴いてみたいけど何から聴いたらいいのかわからない」などとといったような、純粋かつ素朴な悩みの解決の一助にでもなればと思う。 そして、それをきっかけにジャズを好きになってもらえば、なお良いのである。 なお、下記の留意事項をじゅうぶんにご理解のうえ、必要な部分だけご利用ください。 【留意事項】 ※基本的に、客観性はまるでない。 ※この1曲!とかいうノリが多いので、全部を聴くとダルいものもあるかもしれない。 ※LPとしては感動したが、CDではさほどでもないようなものもあるかもしれない。 ※ジャケットが好きで贔屓にしているが、曲はフツーであるものもあるかもしれない。 ※きっちり推薦しているフリをして、実は思いつきで選択しているものあるかもしれない。 ※わかったふうなことを書いているが、案外勘違いしていることもあるかもしれない。 ※それぞれのジャケット写真のとなりに、リーダーミュージシャン、タイトル、勝手なコメント等を掲載しています。 |

|

Chet Baker (tp) | Live at Nick's | |

| チェット・ベイカー1978年のライブ盤。死ぬ10年前のライブである。当時47歳の筈だが、ジャケット写真の風貌はどう見ても70歳。そのただならぬ老け込み様に、なにはともあれ圧倒される。冒頭、いきなりテンポ300ぐらいでアーヴィング・バーリンの「ザ・ベスト・シングス・フォー・ユー・イズ・ミー」を演る。テーマの最初の一音に参った。丸く柔らかいその音は、まるでフリューゲルホーン。決してやりやすい曲とは思えないのに、このテンポで次から次へと紡ぎ出すフレーズは、どれもメロディックで美しい。オアシスに辿り着いた砂漠の旅人のような喜びに満ち溢れた演奏に、思わず背筋が震えた。さらに「ディス・イズ・オールウェイズ」では究極のスキャットを聴かせる。このスキャット、イントネーションまで同じで、トランペットと区別がつかない。晩年のチェットは基本的に好不調の波が激しく、不調時のスキャットなど唖然とするようなピッチで歌うケースもあるが、このライブでは非常に丁寧。おそらく、ベストのコンディションであろう。よほど快調だったとみえて、CD化された際に新たに追加された「アイ・リメンバー・ユー」では、これも300近いようなテンポでスキャットをかましている。晩年多かったこの編成での、ベストに近い調子のアルバムを、幸か不幸かいちばん最初に買ってしまったのだ。確かに晩年はひどいアルバムもあるが、好調な時は実に素晴らしい。とにかく、この一枚で私のチェット熱は一気に加速してしまったのである。 | |||

|

Dave Brubeck (p) | Dave digs Disney | |

| ポール・デスモンド(as)は、どこまでがテーマでどこからがアドリブなのかわからない。原曲を知らないでなんとなく聞き流していると、アドリブの部分を曲だと勘違いしてしまう。かようにメロディライクなアドリブを吹くのである。これが彼固有のシルキーなサウンドと相俟って、独自の世界を構築している。1曲目の「ホェン・ユー・ウイッシュ・アポン・ア・スター」では、最初のピアノからしていきなりメロディフェイク→アドリブへと展開していって、そのままデスモンドのアドリブソロ へと引き継いでいくのだが、まるで別の曲を吹いているみたいに均整の取れた美しいアドリブラインである。ビ・バップ、ハード・バップ系のプレイヤーとは明らかにテイストが違う。ちなみにジャケットはリーダーのデイヴ・ブルーベック(p)なので念のため。 (1957年) | |||

|

Sonny Criss (as) | Saturday Morning | |

| 「のぼせモン」。激昂しやすいタイプの人のことである。ソニー・クリスを聴いていると、まさにそんなイメージである。彼が人間的に本当にそうだったのかどうかはわからないが(本なんかに書いてある内容から察すると、むしろ控えめな人だったようである。)、彼のアルトは声が大きいくせにかつ雄弁であるから、ずっと聴いているとけっこう疲れる。それが少し落ち着いたらどうなるかというのがこれである。1曲目の「エンジェル・アイズ」を聴いていただきたい。肩の力をちょっと抜いただけで、ずいぶん大人の音楽になっている。それでいて、こんなに迫力のある「エンジェル・アイズ」は他では聴けない。おかげで一時期このうるさいアルトにハマってしまい、プレスティッジ盤やインペリアル盤などを、次々と買い集めていた。サウンドやジャケットのすべてに、ザナドゥの渋いレーベルカラーが出ているのにも好感が持てる。 (1975年) | |||

|

Eric Dolphy (as,fl,bcl) | Last date | |

| なにを隠そう、私が生まれて初めて買ったジャズレコードである。1979年か80年かそれくらいだったと記憶しているが、計算がしやすいという理由から、1980年を私の「ジャズ元年」としている。さてそれはさておき、ドルフィーの本道はアルトサックスではなく、バスクラとフルートだ。そもそもバスクラという楽器は、彼が吹いているようには吹けないものらしいのだが、彼はそれで唯一無二の音世界を築いてしまっている。一方フルートの美しさといったら、これまた他に比類がない。あまりにも有名な5曲目「ユー・ドント・ノウ・ホヮット・ラブ・イズ」は絶品。幽玄の極みである。で、アルトサックスはというと、ふつうに聴いているとバスクラと区別がつかないのである。これまた尋常ではない。アルトのようなバスクラなのか、はたまたバスクラのようなアルトなのか。そして孤高の天才は、この録音の1ヵ月後にベルリンで急死する。文字どおり魂を削って紡ぎだした音楽なのである。 (1964年) | |||

| Eric Dolphy (as,fl,bcl) | Memorial Album | ||

| 「メモリアル・アルバム」というタイトルだが、ファイブ・スポットの第3集であり、「ラスト・デイト」などと並ぶドルフィー屈指の名盤である。ヨーロピアンな「ラスト・デイト」と比べると、ジャケットもサウンドも圧倒的にアメリカン。リズムセクションの違いが大きく影響しているのだろう。この、どこを切ってもまっ黒けなレコード(CDとは比較にならない存在感!)を手にしたとき、理屈はわからなくても、これがジャズなんだと感覚的に納得してしまう。明るいだか暗いだかよくわからない2曲目「ブッカーズ・ワルツ」の不思議な感じに身を委ねていると、知らないうちに身体の芯からジャズに染まっていくさまを実感できるだろう。これを初めて手にした頃、何を聴いても珍しくすべてが新鮮だった。28年も前のことである。 (1961年) | |||

| Eric Dolphy (as,fl,bcl) | At The Five Spot vol.2 | ||

| 一連の、ドルフィーのファイブ・スポットのライブのなかでは、一般的に必ず推薦される1集ではなく、個人的には2集、3集の方が気になるのである。で、3集の「ブッカーズ・ワルツ」と双璧をなすのが2曲目「ライク・サムワン・イン・ラヴ」である。こちらはフルートによる演奏だが、ブッカー・リトル(tp)が奏でる美しいテーマに続くドルフィーのアグレッシヴなソロに引き込まれる。ラスト・デイトの「ユー・ドント・ノウ・ホヮット・ラブ・イズ」ともひと味違うプレイだ。バックのピアノ・トリオのサウンドがぜんぜん違うし、レーベルの音作りの違いもよく表われている。このあたりを聴き比べてみるのも面白いだろう。そういえば思い出したけど、これを聴いたときと同じようにゾクっとした瞬間が、過去にあった。そう、とある結婚式2次会の「いまづ屋」で、姫野君のフルートを聴いたときだ。あれはびっくりしたな。 (1961年) | |||

|

Darrell Grant (p) | Smokin' java | |

| 大阪のジャズショップでかかっていて即購入した一枚。ミッシェル・ルグランの「ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング」目当てで購入したのだが、他の曲もどれもが粒揃いで、こんなアルバムを聴いた時「ジャズってええな」とつくづく思う。ドナルド・ハリソン(as)ジョー・ロック(vib)のフロントにダレル・グラントのトリオの編成。あいにくダレル・グラントという人についての詳細は分からない。けど、非常にセンスのいい曲を作る人である。洒落た曲からファンキーな曲、モード系の曲までとにかくメロディアス。スタンダードと言われても違和感がない。この人、編曲のセンスもいい。それにしてもドナルド・ハリソンっていいな〜。オーソドックスでありながら革新的なコンセプト、キャノンボールとジョニー・ホッジスとチャーリー・パーカーを足して4で割って知性を加味したようなアルト吹きだ。ブランフォードほど高邁でもなく、ボビー・ワトソンほど無邪気でもない。何とも独特な雰囲気を醸し出している。アルバムを通して、ちょっととぼけた味もあるドナルド・ハリソンに対してジョー・ロックのヴァイブは真面目一徹。二人のコントラストがほどよい加減で、この一枚、ジャズ・ファンなら買って損はない。アドリブが容易ではない筈の「ユー・マスト〜」の泣きのアルトには参った。 (1999年) | |||

|

春犬バンド | 遠い国 | |

| 「ジャズのフォーマットを借りて自分達の音楽を創造する」というコンセプトで結成された春犬バンド。中村尚子(p)を中心に、フロントの山本ヤマ(tp)が紡ぎ出す脳に皺のないトランペット・プレイが聴き物だ。山本ヤマは、画家を志しトランペッターに転向した異色の経歴の持ち主。そのせいか、まるで白いキャンバスに絵を描いていくようなアドリブ・プレイを展開する。極め付けは1曲目「チャイム」。中村尚子のオリジナルで、何とも美しい曲である。かつノスタルジック。中村尚子と山本ヤマはいわゆるバップ・フレーズを一切使うことなく、湧き出る思いをそのまま楽器に移し替えているかのような印象を受ける。こういう音楽を待ってる人は案外多いのではないか。残念ながら2003年に山本ヤマが脱退してしまい、このトリオでの演奏は、今となってはCDでしか聴けないのである。 (2001年) | |||

|

Pim Jacobs (p) | Come fly with me | |

| まず特筆すべきは音の良さ。いまどきの「いい音」はどうしてもアンプリファイドされたベースの音が耳に付くのだが、ここでは耳障りでなく素直に聴ける。分厚いピアノとタイトなタイコはまさしくヨーロッパの音である。全体的に渋いけどいい曲を採りあげている。1曲目「アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング」の、ミディアムテンポに乗った粘るようなスィング感が心地よい。いってみればオーソドックスなピアノトリオなのだが、それでいてちょっとだけ毛色が違うというか、そのあたりがツボなのである。鳥取で買って、カーステレオから音が出た瞬間シビれた。帰り道、運転しながらずっと聴いていた。玄人好みともいえる素晴らしいアルバムである 。 (1982年) | |||

|

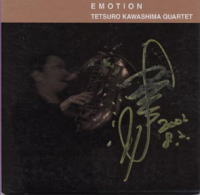

川嶋哲郎 (ts) | Emotion | |

| 9曲目に「この道」である。「こぉのみぃち〜わぁ〜、いつぅか〜きた〜み〜ち〜」のあれである。心に染みる演奏だ。川嶋氏は、日本の曲の美しさをジャズの形で表現することにこだわっていて、コンサートの中でも必ず1曲はそういった曲を演奏する。彼が松江の「ぽえむ」に来たときに、このCDを持って行ってサインをしてもらったのだが、マジックが乾ききる前にビニールに収納してしまい、ご覧のとおり少し滲んでしまったのがちょっと悔しい。ついでにTシャツにもサインしてもらったのだが、だからといって彼のようにサックスが上手くなったわけではないのが、さらに悔しい。と、待てよ。CD持込みではなく、その場で購入した方がよかったのかな?失礼いたしました。 (2000年) | |||

|

Michel Legrand (p) | The warm shade of memory | |

| ミッシェル・ルグランはピアニストと言うよりも「シェルブールの雨傘」などを作曲した映画音楽の作曲家として知られているかも知れない。しかし、古くは1950年代にマイルスと共演したアルバム「ルグラン・ジャズ」で聴かれるように、基本的にはジャズ系のミュージシャンである。このアルバムは、そんなルグランのジャズ演奏をピアノ・トリオの編成でじっくり堪能することができる。少々張り切って弾き過ぎの感もあるピアノだが、これが予想外のテクニシャン。曲も「ウォッチ・ホヮット・ハプンズ」「思い出の夏」「シェルブールの雨傘」「アイ・ウィル・セイ・グッドバイ」など名曲揃い。おまけにトゥーツ・シールマンスがゲスト出演とくれば、内容は保証されたようなもの。これ、凄くいいアルバムです。米ジャズマンのオリジナルとは一味違う小粋なコード進行と旋律の曲は、好きな人はハマる筈。 (1995年) | |||

|

Theronious Monk (p) | 5 by Monk by 5 | |

| タイトルどおり、モンクのオリジナル5曲を自らのグループで演奏したというアルバムである。全編にわたりサド・ジョーンズが、トランペットではなくコルネットを吹いているところがミソ。ブライトだが抜けきらないというか、トランペットとはひと味違う粒立ちの独特のサウンドが、訥々としたモンクのピアノとマッチしている。2管のフロントのもうひとり、おなじみチャーリー・ラウズ(ts)も、地味なんだけどいい味を出している。有名なオリジナル・ブルースナンバーである「ストレイト・ノー・チェイサー」の9分にも及ぶ長尺の演奏も収録されているが、なんといってもラストを飾る「アスク・ミー・ナウ」が出色の演奏。2管のアンサンブルが奏でるテーマの素晴らしさもさることながら、先発のテナーのソロのあとに出てくるサド・ジョーンズのコルネットソロの美しさといったらない。 (1959年) | |||

|

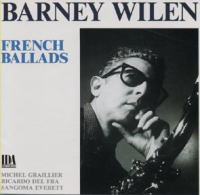

Barney Wilen (ts) | French Ballads | |

| バルネ・ウィランの最高傑作である。といっても、そうだそうだと認めてくれる人は少ないだろう。彼ほどのキャリアと実力があれば、ほかにもいいアルバムがいろいろあるだろう、と指摘されるに違いない。たしかにそれもある意味正しい。がしかし、なんといっても冒頭の「詩人の魂」なのである。この曲を聴いていると、不思議なくらいに心が解き放たれるのである。そこには、見渡すかぎり満開の桜のなかに佇む自分や、どこまでも続く真っ青に抜けた空の下に佇む自分がいて、生命の喜びみたいなものを確かに感じているのである。もしかするとそれは、自分と宇宙がつながった瞬間なのかもしれない。実はこのアルバム、2曲目以降どんな曲が入っていたのかよく覚えていない。にもかかわらずこのアルバムをトップたらしめている「詩人の魂」一発の存在感は圧倒的である。故に最高傑作なのである。個人的にだけど。 (1987年) | |||